VOAnews: Символично, что дискуссия в Московском центре Карнеги практически совпала с утверждением в России новой Стратегии национальной безопасности, потому как именно этот документ во многом объясняет тенденции российской политики в арктическом регионе.

VOAnews: Символично, что дискуссия в Московском центре Карнеги практически совпала с утверждением в России новой Стратегии национальной безопасности, потому как именно этот документ во многом объясняет тенденции российской политики в арктическом регионе.

Основной докладчик, сотрудник Международного института исследований проблем мира (г. Осло) гражданин Норвегии Павел Баев сразу же привел недавнее публичное заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что США, Канада, Норвегия, Дания проводят единую политику, направленную на вытеснение России из Арктики. Оно как нельзя лучше, по мнению Баева, характеризует настроения в кремлевском руководстве.

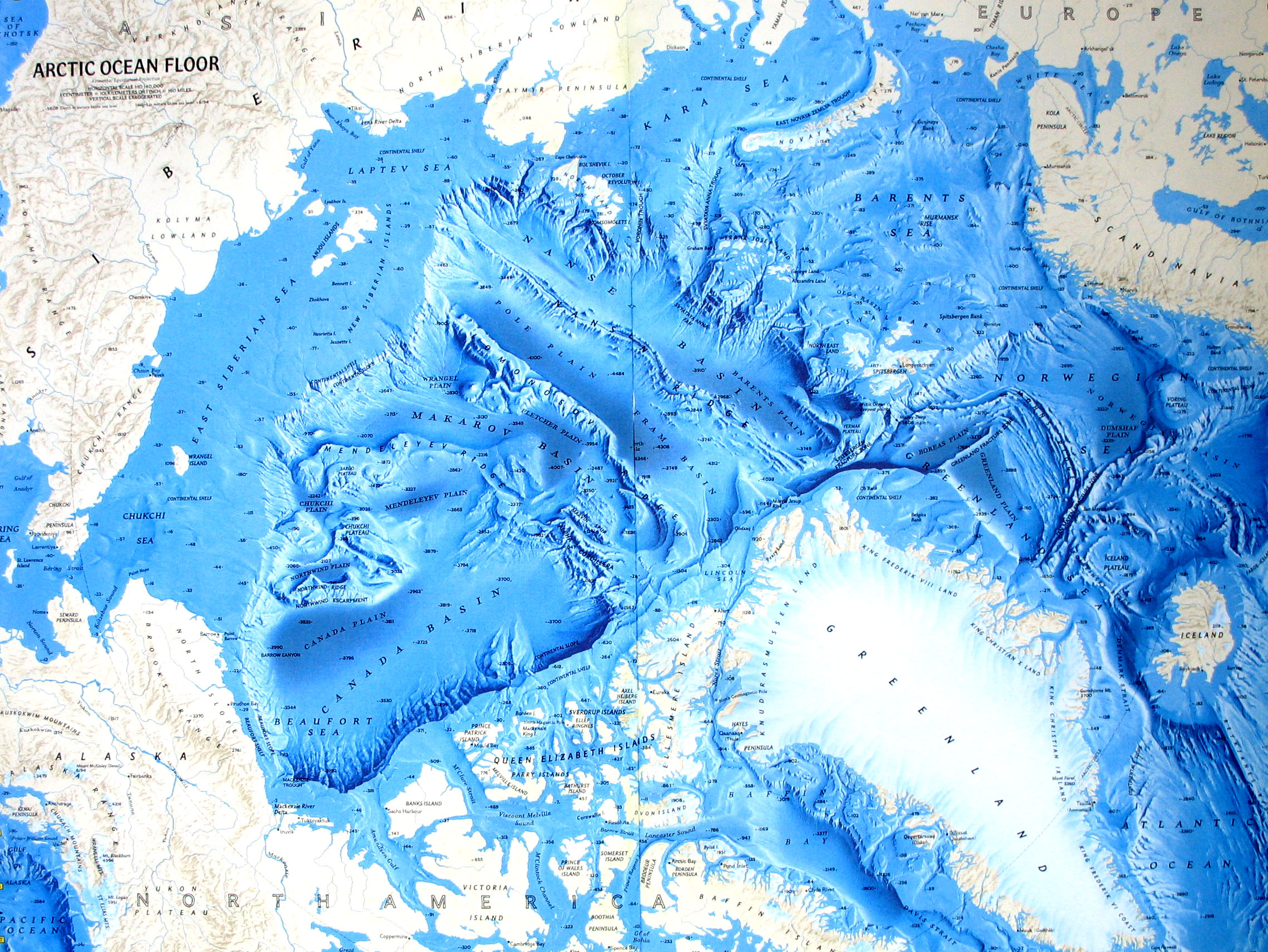

На самом же деле, отметил норвежский эксперт, каждая из приполярных стран пытается сегодня проводить свой собственный курс, и он зачастую входит в противоречие с интересами и позицией ближайших соседей. Так, Канада выделяет в своей арктической политике две позиции: охрана природы и защита прав – в том числе на обладание землей и ресурсами – коренных северных народов. Кстати, в вопросе о суверенитете над приполюсными районами позиция Канады близка российской: не допустить в зону Северного Ледовитого океана третьи страны. А самые серьезные разногласия в приграничных вопросах у Оттавы существуют с Вашингтоном. К примеру, канадская сторона добивается признания своего суверенитета над Северо-западным морским проходом, который сегодня без уведомления, на основании международного положения об открытом море, используют атомные подводные лодки США как наиболее удобный маршрут из Северной Атлантики к берегам Аляски.

Если говорить о Дании, то для нее главной остается проблема сохранения государственного суверенитета над автономной Гренландией. И здесь Копенгаген стремится заручиться поддержкой Евросоюза. Соседняя скандинавская страна – Норвегия ставит в основу своей арктической стратегии два вопроса: раздел рыбных ресурсов и обеспечение ядерной безопасности. Ведь на Крайнем севере эта страна граничит с российским Кольским полуостровом, где базируется ракетно-атомный Северный флот, и складируются радиоактивные отходы.

Наконец, для Соединенных Штатов в арктической повестке дня также стоят две темы: как сохранить первозданную природу Аляски, и каким образом при этом же возможно вести добычу нефти на шельфе?

Кстати, именно Соединенные Штаты выступили инициатором демилитаризации Арктики. Пример тому — закрытие после окончания «холодной» войны военной базы в Исландии. По мнению эксперта из Норвегии Павла Баева, в противовес этому Россия сегодня демонстрирует другую геополитическую тенденцию, направленную на обострение противостояния в арктическом регионе. С 2007 года возобновлено ежемесячное патрулирование региона морской авиацией, увеличивается активность кораблей Северного флота, делаются заявления о необходимости создания постоянной арктической общевойсковой группировки для защиты национальных интересов. Правда, такие действия зачастую носят демонстративный характер: авиация несет патрулирование без оружия, количество подводных лодок продолжает сокращаться, а планы создания новой общевойсковой группировки, похоже, могут ограничиться лишь укреплением местной погранслужбы. Но тогда зачем Москве подавать Западу столь жесткие политические сигналы?

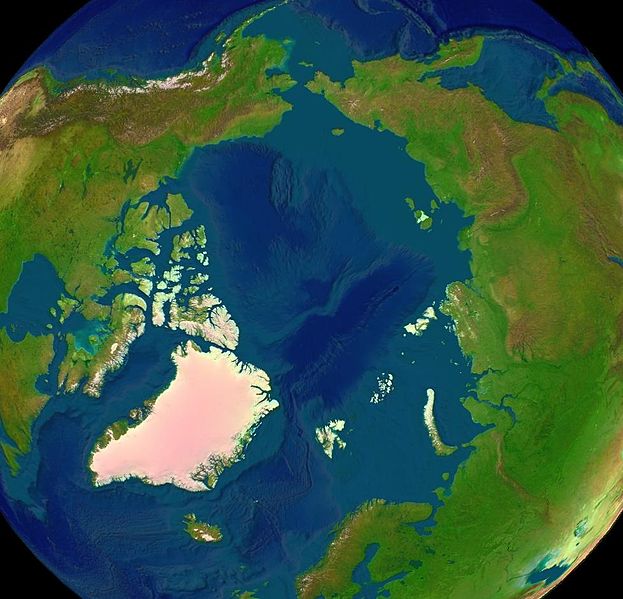

Труднообъяснимый «политический сюрреализм», как считает норвежский эксперт, проявляется и в российской оценке потенциальных экономических ресурсов. В России любят повторять, что Арктика – кладовая мировых ресурсов, но на деле пока речь идет о дележе шкуры неубитого медведя. Действительно, по данным геологоразведочной службы США, на шельфе Северного Ледовитого океана может быть сосредоточено до 20 процентов так называемых «необнаруженных» — потенциальных мировых запасов нефти и газа. Однако их разведка, а тем более добыча и транспортировка в обозримой перспективе, выглядят весьма проблематично. Вот почему пока ни «Газпром», ни «Роснефть», имеющие эксклюзивные права на работу в российском секторе Арктики, не проявляют интерес к этим изысканиям. При этом Российская Федерация все-таки уже подала официальную заявку в комиссию ООН на признание своих прав на подводный хребет имени Ломоносова, который простирается от сибирских берегов до Северного полюса.

По мнению Павла Баева, такая геополитическая стратегия Москвы, направленная на односторонний раздел арктических территорий, не способствует поиску взаимопонимания и выстраиванию международного сотрудничества в этом важном для всего мирового сообщества регионе. Она наоборот может вызвать ответную негативную реакцию Запада, усилить конфронтацию и внести в нее «военный компонент». Это в какой-то степени атавизм имперского мышления, и он не сулит России никаких дивидендов.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин. Во-первых, считает он, 20 процентов «необнаруженных» запасов – это все-таки очень внушительная цифра. Она примерно соответствует нынешнему энергетическому углеводородному потенциалу Саудовской Аравии. Во-вторых, очень быстро развиваются технологии нефтегазодобычи. Пример тому — перспективное международное сотрудничество по освоению Штокманского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. Наконец, потепление климата и как следствие — таяние вечных льдов может значительно облегчить доступ к потенциальным месторождениям в приполюсных районах.

Новая стратегия национальной безопасности России, продолжает Дмитрий Тренин, во главу угла ставит вопрос сохранения контроля над сырьевой базой. При этом особенно подчеркивается важность обладания энергоресурсами «на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики». Кстати, в документе этот регион обозначен сразу после Ближнего Востока. Противостоять угрозе потери собственной энергетической безопасности предусматривается всеми возможными средствами, вплоть до применения военной силы. Логично, предполагает Дмитрий Тренин, что в соответствии с этой концепцией будет выдержана и новая оборонительная доктрина России, принять которую планируется до конца нынешнего года.

Не стоит так остро реагировать на, конечно же, спорное заявление по арктической проблеме секретаря Совбеза Николая Патрушева и делать Россию инициатором нового противостояния на Севере. Такую мысль высказал на семинаре в Центре Карнеги старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Аждар Куртов. Он обратил внимание, что все в той же новой российской Стратегии национальной безопасности Америка нигде не упомянута как потенциальный противник. Более того, говорится о необходимости выстраивании «равноправного и полноценного партнерства» с НАТО и США. А исторически не совсем верно, подчеркнул Аждар Куртов, изображать Россию — а если заглянуть в прошлое, то и СССР — главным инициатором разделения сфер влияния в Арктике. Например, еще в 1904 году — за 22 два года до утверждения в одностороннем порядке будущим Советским Союзом собственных арктических границ — Канада приняла решение «застолбить» свой океанский сектор вплоть до Северного полюса. Подобные попытки в одностороннем порядке обозначить собственные арктические владения предпринимались и в Соединенных Штатах уже при президенте Трумэне. И другие страны, например, Норвегия, у которой до сих пор сохраняются территориальные претензии в арктическом бассейне к России, тоже ответственны за то, что сегодня так туго затянут арктический узел противоречий.

И, тем не менее, широкое международное экономическое, научное сотрудничество в Арктике – это реальная перспектива, завершая дискуссию, подытожил Дмитрий Тренин. Основанием для такого оптимистического прогноза служит тот простой факт, что сегодня ни Россия, ни какая другая страна не способна – это подтверждает и проект освоения Штокманского месторождения – в одиночку осваивать арктические ресурсы. А, кроме того, угроза глобального потепления еще заставит приполярные страны активнее сотрудничать в этом важном для всего человечества регионе с такими крупными партнерами, как Евросоюз, Китай и Япония.

Марк Львов

Пытаясь противостоять претензиям России на геологические богатства Арктики, остальные соперники идут на уступки друг другу и объединяются в неожиданные союзы. В частности, Канада и США отложили на время существующие между ними территориальные разногласия и организовали совместную арктическую экспедицию, которая призвана увеличить их шансы на долю «арктического пирога», пишет

Пытаясь противостоять претензиям России на геологические богатства Арктики, остальные соперники идут на уступки друг другу и объединяются в неожиданные союзы. В частности, Канада и США отложили на время существующие между ними территориальные разногласия и организовали совместную арктическую экспедицию, которая призвана увеличить их шансы на долю «арктического пирога», пишет