В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы получила как минимум два мощных импульса к развитию. И хотя импульсы эти, на первый взгляд, совершенно разнонаправленные, эффект от них, скорее всего, будет один: дело сдвинется с мертвой точки, начнется разрядка напряженности. Причиной этих подвижек является вовсе не судьба урана, а нефть и газ.

В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы получила как минимум два мощных импульса к развитию. И хотя импульсы эти, на первый взгляд, совершенно разнонаправленные, эффект от них, скорее всего, будет один: дело сдвинется с мертвой точки, начнется разрядка напряженности. Причиной этих подвижек является вовсе не судьба урана, а нефть и газ.

Первым импульсом стало подписание 17 мая министрами иностранных дел Турции, Бразилии и Ирана декларации о готовности иранской стороны произвести на территории Турции обмен своего низкообогащенного урана (НОУ) на высокообогащенный (ВОУ), произведенный во Франции (или России). Согласно этому документу, Иран отправит 1,2 т НОУ в Турцию в течение месяца после подписания соответствующего соглашения с Венской группой (Россия, США и Франция) и рассчитывает взамен тут же получить 120 кг ВОУ. Если что-то в сделке пойдет не так, Тегеран просто заберет назад свой НОУ у Турции. В подписанной декларации говорилось также, что Иран в семидневный срок в письменной форме известит МАГАТЭ о своем согласии на обмен ураном, и неделю назад это извещение было официально передано главе агентства Юкио Амано.

Однако в эти же дни получила ход новая антииранская резолюция Совбеза ООН, что послужило вторым, встречным импульсом. Этот десятистраничный документ предусматривает, в частности, создание международного инспекционного органа, который будет отслеживать передвижение и проводить досмотр грузовых судов, двигающихся в направлении Ирана. Ужесточение коснется внешнеэкономической деятельности иранских банков и компаний, заподозренных в содействии реализации ядерной программы Тегерана. Расширяется список вооружений, продажа которых Ирану запрещена. Документ принят к рассмотрению, и, как ожидается, в июне Совбез примет по нему окончательное решение.

Почему эти два события практически совпали по времени? Почему перспектива ужесточения санкций стала вырисовываться именно тогда, когда Иран, казалось бы, пошел навстречу своим оппонентам по ядерной проблеме? Скорее всего, дело в том, что последовательность была ровно обратной. Очевидно, Пекин и Москва, постепенно уступая давлению Запада, дали понять Тегерану, что согласятся на обсуждение (и даже принятие) новой резолюции, инициированной США, если иранская сторона будет и дальше упорствовать. И тогда Иран сыграл на опережение: подписал вышеупомянутую декларацию с двумя симпатизирующими ему державами еще до того, как было официально объявлено о готовности России и Китая поддержать санкции.

Интересно, что объявленная Тегераном готовность обменивать НОУ на ВОУ не изменила решения Москвы и Пекина начать обсуждение новых санкций. Это объясняется как мощным давлением на них со стороны США, так и неуверенностью в том, что Иран действительно готов отказаться от планов по самостоятельному обогащению урана. То есть Россия и Китай допускают, что санкции еще могут понадобиться. Правда, стараниями этих двух стран намеченные меры в итоге могут оказаться практически безболезненными для Ирана. По крайней мере, по словам постпреда России в ООН Виталия Чуркина, новые санкции не будут содержать «никаких парализующих мер», которые пытались включить туда США.

Пекин же вообще представляет дело таким образом, что его поддержка резолюции обернется благом для Ирана. «Как известно, благодаря усилиям Китая и России в проекте резолюции записаны такие положения, как неприемлемость применения силы или угрозы применения силы, сохранение прав и обязанностей в области мировой торговли», – отметил представитель китайской делегации в ООН. Поднебесная не забыла и о своих интересах: настояла на включении в проект резолюции тезиса о недопустимости того, чтобы санкции причиняли ущерб странам, которые поддерживают с Ираном нормальные торговые отношения.

Но самый интересный вопрос заключается в том, почему стороны повели дело к развязке именно сейчас. Видимо потому, что все острее становится необходимость закончить это противостояние.

Западу крайне необходим иранский газ. ИРИ занимает второе место в мире по его запасам, однако практически не экспортирует, поскольку газодобывающая отрасль развита очень слабо. А ведь этим газом изначально предполагалось наполнить злополучный Nabucco. И теперь, похоже, все надежды на успешную реализацию этого проекта связаны именно с подключением к нему Ирана.

Тегеран, со своей стороны, испытывает острую потребность в налаживании отношений с Западом. Китайские товарищи, активно покупающие нефть и заваливающие иранский рынок своей продукцией, не могут обеспечить необходимый приток инвестиций в иранскую нефтегазовую отрасль, которая из-за нехватки денег и технологий начала деградировать. The Financial Times сообщает со ссылкой на данные иранских и западных экспертов, что из-за режима санкций нефтедобыча в Иране сократилась за последние пять лет на 300 тыс. баррелей в сутки: с 4,2 млн до 3,9 – 3,8 млн баррелей. Хотя до сих пор международные санкции не затрагивали иранскую «нефтянку», крупные западные нефтегазовые компании давно опасаются затевать серьезные проекты в Иране. Ведь кроме резолюций ООН, существует еще экстерриториальное законодательство США (в частности, закон Д»Амато), преследующее всех, кто осмелится осуществлять крупные инвестиции в Иране. И фактически компании вынуждены выбирать: или Иран, или США. Для большинства транснациональных корпораций выбор в этой ситуации очевиден.

В итоге иранский ТЭК постепенно приходит в упадок. Как заявил недавно министр нефти Масуд Мирказеми, Ирану необходимо ежегодно вкладывать в энергетический сектор не менее $25 млрд, чтобы не превратиться в импортера нефти. Китай едва ли сможет удовлетворить финансовые и технологические потребности иранской «нефтянки». Кроме того, иранцы не слишком рады чересчур активному проникновению Китая в их экономику, небезосновательно опасаясь попадания в зависимость от КНР.

Таким образом, все идет к тому, что Иран помирится с Западом. При этом важны будут не столько условия ядерной сделки, сколько сам факт ее заключения. Впрочем, какое-то время обе стороны наверняка продолжат по инерции проявлять политическое упрямство. Андрей МИЛОВЗОРОВ

Источник — Утро.Ру

Разлив нефти в Мексиканском заливе является напоминанием о том, что времена дешевой и легкой в добыче нефти сочтены. Такое мнение выразил президент США Барак Обама. Он отметил, что трагедия должна подтолкнуть Конгресс к поиску будущего с «чистой энергией», которое облегчит зависимость от нефти и других ископаемых видов топлива, передает Associated Press.

Разлив нефти в Мексиканском заливе является напоминанием о том, что времена дешевой и легкой в добыче нефти сочтены. Такое мнение выразил президент США Барак Обама. Он отметил, что трагедия должна подтолкнуть Конгресс к поиску будущего с «чистой энергией», которое облегчит зависимость от нефти и других ископаемых видов топлива, передает Associated Press. Авария на буровой платформе Deepwater Horizon, может быть, и вызвала серьезные сомнения в перспективах развития морского бурения, но «нефтяную лихорадку» вокруг богатых неразработанных месторождений, таящихся под толщей Северного ледовитого океана, она нисколько не охладила.

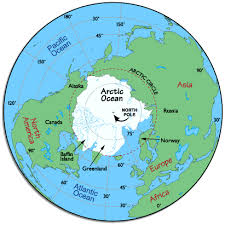

Авария на буровой платформе Deepwater Horizon, может быть, и вызвала серьезные сомнения в перспективах развития морского бурения, но «нефтяную лихорадку» вокруг богатых неразработанных месторождений, таящихся под толщей Северного ледовитого океана, она нисколько не охладила. 10 июня на конференции по вопросам освоения Арктического шельфа с докладом о том, каковы запасы углеводородов в Арктике выступил проректор по международной работе РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, профессор

10 июня на конференции по вопросам освоения Арктического шельфа с докладом о том, каковы запасы углеводородов в Арктике выступил проректор по международной работе РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, профессор  Компании «Делек кидухим» и «Nobel energy», ведущие разведку месторождений нефти и газа у берегов Израиля в Средиземном море, сообщили о благоприятном прогнозе о наличии искомых ископаемых энергетических ресурсов в районе буровой вышки «Левьятан»: есть 50% вероятности, что, кроме нефти, месторождение содержит и сопутствующий природный газ.

Компании «Делек кидухим» и «Nobel energy», ведущие разведку месторождений нефти и газа у берегов Израиля в Средиземном море, сообщили о благоприятном прогнозе о наличии искомых ископаемых энергетических ресурсов в районе буровой вышки «Левьятан»: есть 50% вероятности, что, кроме нефти, месторождение содержит и сопутствующий природный газ. В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы получила как минимум два мощных импульса к развитию. И хотя импульсы эти, на первый взгляд, совершенно разнонаправленные, эффект от них, скорее всего, будет один: дело сдвинется с мертвой точки, начнется разрядка напряженности. Причиной этих подвижек является вовсе не судьба урана, а нефть и газ.

В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы получила как минимум два мощных импульса к развитию. И хотя импульсы эти, на первый взгляд, совершенно разнонаправленные, эффект от них, скорее всего, будет один: дело сдвинется с мертвой точки, начнется разрядка напряженности. Причиной этих подвижек является вовсе не судьба урана, а нефть и газ. В Институте океанологии РАН состоялась научно-практическая сессия по Программе фундаментальных исследований президиума РАН «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология» под председательством академика Роберта Нигматулина. Были обсуждены десять докладов по самым актуальным проблемам океанологии. Академик Алексей Канторович впервые обнародовал оценочные данные исследований Сибирского отделения РАН относительно объема нефтегазоносности Мирового океана:

В Институте океанологии РАН состоялась научно-практическая сессия по Программе фундаментальных исследований президиума РАН «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология» под председательством академика Роберта Нигматулина. Были обсуждены десять докладов по самым актуальным проблемам океанологии. Академик Алексей Канторович впервые обнародовал оценочные данные исследований Сибирского отделения РАН относительно объема нефтегазоносности Мирового океана: У президента Обамы и министра внутренних дел Кена Салазара есть актуальный способ показать, что они усвоили уроки разлива нефти в Мексиканском заливе, и подтвердить свое обещание в будущем действовать осмотрительно в отношении бурения в открытом море. Этим способом является отказ в выдаче разрешений, необходимых компании Shell Oil для начала чрезвычайно спорного проекта по бурению в Арктическом океане.

У президента Обамы и министра внутренних дел Кена Салазара есть актуальный способ показать, что они усвоили уроки разлива нефти в Мексиканском заливе, и подтвердить свое обещание в будущем действовать осмотрительно в отношении бурения в открытом море. Этим способом является отказ в выдаче разрешений, необходимых компании Shell Oil для начала чрезвычайно спорного проекта по бурению в Арктическом океане..jpg) Сообщение о том, что нефть может формироваться в естественных условиях в течении 50 лет, может стать сенсацией, имеющей важнейшее экономическое значение. До сих пор считалось, что для образования нефти в природе требуются миллионы лет. Все мы знаем, что нефть является стратегическим экспортным продуктом для нашей страны, и разговоры о том, что она «скоро закончится» ведутся с начала прошлого века.

Сообщение о том, что нефть может формироваться в естественных условиях в течении 50 лет, может стать сенсацией, имеющей важнейшее экономическое значение. До сих пор считалось, что для образования нефти в природе требуются миллионы лет. Все мы знаем, что нефть является стратегическим экспортным продуктом для нашей страны, и разговоры о том, что она «скоро закончится» ведутся с начала прошлого века. Международные концерны жаждут получить доступ к энергетическим запасам Туркмении. Ашхабад, преследуя собственные интересы, нередко настраивает претендентов друг против друга, пишет обозреватель

Международные концерны жаждут получить доступ к энергетическим запасам Туркмении. Ашхабад, преследуя собственные интересы, нередко настраивает претендентов друг против друга, пишет обозреватель  Разговоры о «сланцевом газе» — отражение растущего возбуждения в США и Европе по поводу того, что мы, возможно, нашли решение одной из самых обременительных проблем во внешней и экономической политике – проблемы энергетической безопасности.

Разговоры о «сланцевом газе» — отражение растущего возбуждения в США и Европе по поводу того, что мы, возможно, нашли решение одной из самых обременительных проблем во внешней и экономической политике – проблемы энергетической безопасности.