Время легкой нефти уходит в прошлое: запасы крупнейших российских месторождений тают, открытие новых, сопоставимых по масштабам, даже не прогнозируется. Страна рискует выбыть из числа крупнейших мировых экспортеров уже в ближайшие два десятилетия. Но инициативы татарстанских нефтяников способны в корне изменить пессимистичный сценарий.

Время легкой нефти уходит в прошлое: запасы крупнейших российских месторождений тают, открытие новых, сопоставимых по масштабам, даже не прогнозируется. Страна рискует выбыть из числа крупнейших мировых экспортеров уже в ближайшие два десятилетия. Но инициативы татарстанских нефтяников способны в корне изменить пессимистичный сценарий.

Вот данные, которые приводят специалисты Минэнерго РФ. Извлекаемые запасы нефти в России, по международным оценкам, достигают 11 миллиардов тонн. Получается, максимум, на сколько хватит ресурсов нашей ключевой для бюджета отрасли, — это 22 года. Реальная динамика добычи до сих пор в основном подтверждала безрадостные выводы. Достигнув своего пика в 1987-88 гг., затем она начала стремительно сокращаться и уже к концу века упала в стране почти в два раза. Среди главных причин — естественно, ухудшение сырьевой базы. Уникальные крупнейшие месторождения, на долю которых в советское время приходилось до 95 процентов добычи, истощаются. А в России привыкли делать ставку именно на них.

Однако не все так печально. «Круглый стол» по вопросам разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, который организовала недавно в Москве «Татнефть», подтвердил: предложения наших специалистов содержат пути решения проблемы. Об этом — в заметках нашего корреспондента.

«Малыши» остановят падение?

Если можно качать воду из реки ведрами, вам никогда не придет в голову набирать ее кружкой из соседнего озерца. А если река обмелела настолько, что ведром уже не зачерпнуть? Поневоле обратишься к другим источникам. С нефтью — примерно то же.

Да, наши главные подземные «реки» изрядно обмелели. Значит, пора обратиться к «озерцам» — мелким месторождениям с запасами до 10 миллионов тонн. Это, конечно, не Ромашкино и не Самотлор. Но именно на долю «малышей» приходится 14 процентов всех балансовых запасов нефти страны. Ввод их, убежден главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов, позволил бы увеличить добычу в стране и компенсировать падение, которое сейчас наблюдается на крупных месторождениях. Согласитесь, заявка более чем серьезная. Осваивать малые месторождения при существующей системе налогообложения нет смысла. «Малыши» требуют практически таких же затрат, что и более крупные месторождения. Тоже нужны разведка, бурение, обустройство новых скважин, наконец, необходимо строительство нефтепроводов… Нужно сооружать дорогостоящие мощности, чтобы можно было утилизировать до 95 процентов попутного нефтяного газа (таковы действующие требования). В итоге себестоимость тонны углеводородного сырья оказывается значительно выше той, что получена на новых крупных месторождениях, посетовал в ходе «круглого стола» Раис Хисамов.

Выходит, тупик?

Не станем торопиться с выводами. В Татарстане освоение малых месторождений, вкупе с внедрением прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов, уже принесло конкретный результат. За пять лет, с 1995 по 2000 гг., добыча нефти выросла здесь с 23 миллионов до 32 миллионов тонн.

Другой резерв, еще более мощный, который есть у страны, — это ресурсы тяжелой и сверхвязкой, или битумной, нефти. Здесь наши запасы способны поразить воображение — до 75 миллиардов тонн. В Татарстане их, по разным оценкам, — от двух до семи миллиардов. А опытно-промышленная добыча битумов, которая ведется в республике на Ашальчинском месторождении, свидетельствует: постепенно появля-ются и нужные технологии.

Наращивание объемов добычи тяжелой и сверхвязкой нефти уже становится мировой тенденцией. В Канаде, где извлекают из недр 173 миллиона тонн в год, тяжелая нефть составляет 60 процентов, в Венесуэле (180 миллионов тонн) — 80 процентов. Так что нам, при нашем истощении запасов легкой нефти, позаботиться об их восполнении за счет битумов — сам бог велел.

Но, оказывается, не все так просто. Сегодня добыча тяжелой и сверхвязкой нефти для российских компаний убыточна.

Сто миллионов в обмен на льготы

Хотим мы или нет, нам все равно придется обратить взоры на малые месторождения и битумы. Нет у нас другого выхода. Это прежде мы в стране могли себе позволить даже выбирать из числа крупных месторождений, заметил заместитель председателя научного совета РАН по проблемам геологии, геохимии нефти и газа академик Анатолий Дмитриевский. Разрабатывали те, где лучше всего действует испытанная технология заводнения. Сегодня запасы легкой нефти быстро истощаются, и волей-неволей приходится браться за трудноизвлекаемую. И — за малые месторождения. Да, это гигантский резерв для страны, но здесь нужны иные технологии и иная экономика, признает уважаемый академик.

«Иная экономика» — это как раз тот ключ, который способен открыть двери к нашим новым подземным кладовым. Речь, в первую очередь, о государственных стимулах, которые сделают привлекательными для бизнеса малые месторождения и запасы трудноизвлекаемой нефти. Пожалуй, главным таким стимулом может стать дифференциация налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для мелких месторождений. Именно на нее рассчитывают ведущие российские компании.

— Мы предложили разделить новые месторождения, исходя из объемов извлекаемых запасов, на три группы, — рассказывает заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» Азат Ягафаров. — До 1 миллиона тонн, от 1 до 3 миллионов тонн и от 3 до 10 миллионов тонн. Для первой группы — установить нулевую ставку налога. Для двух последущих — понижающие ставки. Причем новыми в данном случае следует считать вновь вводимые мелкие месторождения с выработанностью до 20 процентов. Важно, что бюджет страны не понесет при предоставлении налоговых льгот никаких потерь.

Механизм, надо полагать, всем понятен. Чем меньше месторождение, тем больше затраты на его освоение. Но, соответственно, больше и налоговые льготы, которые должны компенсировать компании «лишние» затраты и сделать бизнес привлекательным. Если государство поддержит схему, предлагаемую «Татнефтью», страна получит дополнительно до 100 миллионов тонн нефти!

Резонный вопрос: каким образом бюджет обойдется без потерь в случае, если идея нефтяников будет принята к внедрению? Ведь налоговые льготы будут измеряться миллиардами рублей. Действительно, на льготы придется потратиться. Но затраты, убеждены специалисты, окупятся многократно. Ввод в эксплуатацию мелких месторождений, которых много в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Самарской области, — это не только дополнительные десятки миллионов тонн нефти, которые позволят нам компенсировать падение добычи в масштабах страны и улучшат экономическое положение малых и средних компаний отрасли. Это занятость населения, это загрузка смежных отраслей, которые также нарастят выпуск продукции. И в общем итоге налоговые поступления не сократятся, а возрастут.

Возможно, прогнозы, даже основанные на реальных расчетах, убедят не всех. Но в данном случае речь идет об эксперименте, который давно и успешно был проверен на практике. И не где-нибудь на стороне — у нас, в Татарстане!

Дело в том, что ситуация, схожая с той, что имеет место сегодня в России, в середине девяностых годов была и в республике. Добыча нефти неуклонно сокращалась, росло число нерентабельных, убыточных скважин, и уже решался вопрос об их остановке, что автоматически привело бы к массовым увольнениям. В безвыходной, казалось, ситуации выручили смелые управленческие решения (в рамках полномочий, которые имелись в ту пору у Татарстана). В РТ ввели налоговые льготы при запуске новых месторождений, сокращении бездействующего фонда скважин, при внедрении методов по нефтеотдаче пластов. В результате добыча сначала стабилизировалась, а потом начала расти. Тогда, напомнил помощник Премьер-министра РТ Ринат Сабиров, Указом первого Президента нашей республики было создано движение малых нефтяных компаний. За 13 лет ими добыто 60 миллионов тонн углеводородного сырья. А его у нас могло и не быть. Ведь малые компании вовлекли в разработку запасы, которые ранее считались нерентабельными. К сведению: одно новое рабочее место в отрасли дает 6-7 мест в смежных областях.

Сколько государство недополучило налогов в результате введенных льгот, кстати, позже скрупулезно подсчитали: два миллиарда 971 миллион рублей. А дополнительные поступления в казну за счет роста добычи составили пять(!) миллиардов. Иными словами, каждый рубль льгот принес бюджету 1,7 рубля дополнительных доходов. Но главное — ключевая отрасль республики сохранила и умножила потенциал своего развития.

По примеру США и Канады

А что же наши месторождения сверхвязкой нефти с грандиозными запасами? И здесь налоговые послабления способны сделать революцию в темпах их освоения? Увы, одними льготами тут не обойдешься. Собственно, они действуют уже почти четыре года: на добычу сверхвязкой нефти установлена нулевая ставка НДПИ. Однако сегодня для организации безубыточного производства этого явно недостаточно.

Дело в том, что испытанных высокоэффективных технологий добычи тяжелой нефти, ее транспортировки и переработки в России до сих пор не существует. А всякий переход от экспериментов к промышленным масштабам требует гигантских капиталовложений, компаниям в одиночку их просто не вытянуть. Даже «Татнефть», которая создала и успешно осваивает собственную перспективную технологию добычи на Ашальчинском месторождении, здесь не исключение.

Специалисты компании утверждают: общий объем инвестиций на освоение месторождений сверхвязкой нефти в РТ за расчетный период разработки в 56 лет составит более 100 миллиардов рублей. При действующей налоговой системе и цене реализации 70 долларов за баррель (без учета экспортных пошлин) проект окупится не раньше, чем через 17 лет, что в современных условиях является крайне нерентабельным.

Так что, если мы хотим в России всерьез взяться за добычу сверхвязкой нефти, нужен целый комплекс мер по ее стимулированию. Иначе об освоении новых технологий говорить можно будет лишь теоретически. А значит, и колоссальная ресурсная база, которая есть у нас в Краснодарском крае, Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Сахалине, Урале и в Поволжье, будет оставаться невостребованной.

— Пока себестоимость добычи сверхвязкой нефти у нас значительно выше, чем цена реализации, — говорит главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов. — Но мы уверены, что дополнительное государственное стимулирование ее добычи у нас будет.

Какой может быть государственная поддержка? Среди предлагаемых учеными и специалистами вариантов, например, финансирование за счет федеральных целевых программ этапа геологоразведки и оценки месторождений и залежей битумной и сверхвязкой нефти. В целях окупаемости эксплуатационных затрат предлагается также рас-смотреть введение для нее нулевой ставки экспортной пошлины. Кстати, в США, Канаде и Венесуэле государственная поддержка аналогичных проектов уже давно не перспектива. Здесь компании освобождаются от всех видов налогов до достижения определенных норм рентабельности.

Отметим, что государственные стимулы могут помочь нам извлекать больше нефти и из старых, и из новых месторождений. Старые технологии, которые используются в стране, не позволяют отбирать из пластов максимум возможного. А новые, инновационные методы в компаниях внедрять зачастую не торопятся, поскольку требуются дополнительные затраты. Результат: в США так называемый коэффициент нефтеизвлечения растет, а в России падает. Не расточительно ли это для страны в условиях, когда ресурсы стремительно истощаются?

Правда, чтобы говорить о реальных путях господдержки, в данном случае нужно сначала определить, какие технологии увеличения отдачи пластов следует поощрять. По-видимому, здесь слово уже за специальной рабочей комиссией при Минприроды, созданной по инициативе нефтяников.

Чем ответят чиновники

А теперь принципиальный вопрос. Находят ли аргументированные и продуманные предложения «Татнефти» отклик у коллег по цеху и представителей заинтересованных ведомств? И есть ли у нас шанс, что эти предложения будут не только услышаны в Москве, но и использованы для всеобщего блага?

Однозначно: в ведущих нефтяных компаниях позицию татарстанцев по ключевым вопросам поддерживают. Например, в совместном письме глав «ЛУКойла», «Роснефти» и «Татнефти» на имя вице-премьера Правительства РФ Игоря Сечина содержатся предложения, которые незначительно отличаются от тех, что ранее обозначили сами татарстанцы (речь о необходимых стимулах для разработчиков малых месторождений).

В российских же министерствах инициативы ведущих компаний и их коллег — как минимум предмет тщательного изучения. По крайней мере, открыто против идеи стимулировать освоение запасов сверхвязкой нефти и малых месторождений никто не высказывается. Зато сторонников немало.

Вот мнение заместителя директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Павла Карчевского:

— Мы сейчас ведем работу по налогам и по закону о нефти. В министерстве создана соответствующая рабочая группа по этим вопросам. Понимание проблемы есть. Что касается малых месторождений, то соответствующая рабочая группа также создана, и к концу года соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут внесены.

Александр Павлов, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области природопользования Минприроды России:

— В марте этого года министр природных ресурсов посетил Республику Татарстан, где непосредственно ознакомился с предложениями по стимулированию нефтедобычи из небольших месторождений, методов увеличения нефтеотдачи и технологий разработки месторождений сверхвязкой нефти. Создана рабочая группа. Принципиальное решение министерства принято. Льготы нужны, а те меры поддержки, которые есть, — недостаточны.

Естественно, позиции правительства, в первую очередь в лице Минфина, и ведущих компаний в столь деликатной сфере, как государственная поддержка и налоговые льготы, не могут быть сразу и абсолютно единодушны. Поэтому для обсуждения проблем разработки месторождений и принятия конкретных мер создана и действует рабочая группа по налогообложению в нефтегазовой отрасли. В ее составе — представители крупнейших нефтяных компаний и сотрудники заинтересованных министерств.

Как долго продлится обсуждение и когда ждать принятия конкретных решений? Здесь с прогнозами лучше не торопиться. Мы видели немало примеров того, как самые здравые идеи с трудом пробивали себе дорогу. Впрочем, будем надеяться, что у нас не тот случай. Все-таки речь идет о стратегическом вопросе для страны.

Аналогичное мнение о развитии малого и среднего нефтяного бизнеса ранее также выссказывал председатель совета Союза нефтегазопромышленников Ю.Шафраник.

Источник: Голос России

Большая часть мировых нефтяных запасов находится под контролем 13 крупнейших (по объемам месторождений) государственных нефтегазовых компаний, пишет в статье для The Wall Street Journal Иэн Бреммер, президент Eurasia Group. «Власть государства возродилась», — заключает автор.

Большая часть мировых нефтяных запасов находится под контролем 13 крупнейших (по объемам месторождений) государственных нефтегазовых компаний, пишет в статье для The Wall Street Journal Иэн Бреммер, президент Eurasia Group. «Власть государства возродилась», — заключает автор. Время легкой нефти уходит в прошлое: запасы крупнейших российских месторождений тают, открытие новых, сопоставимых по масштабам, даже не прогнозируется. Страна рискует выбыть из числа крупнейших мировых экспортеров уже в ближайшие два десятилетия. Но инициативы татарстанских нефтяников способны в корне изменить пессимистичный сценарий.

Время легкой нефти уходит в прошлое: запасы крупнейших российских месторождений тают, открытие новых, сопоставимых по масштабам, даже не прогнозируется. Страна рискует выбыть из числа крупнейших мировых экспортеров уже в ближайшие два десятилетия. Но инициативы татарстанских нефтяников способны в корне изменить пессимистичный сценарий. Азербайджан обладает значительными ресурсами углеводородных газов. В пределах Южно-Каспийской впадины открыты газоконденсатные залежи «Гарадаг», «Галмас», «Зыря», «Бахар», «Джануб». Среди них особое место занимает гигантское газоконденсатное месторождение «Шахдениз», открытое в последние годы благодаря новой нефтяной стратегии президента республики Гейдара Алиева. В Институте геологии Национальной академии наук Азербайджана в течение полувека проводятся планомерные исследования природных газов Азербайджана. В представленных работах природные газы рассмотрены как один из трех компонентов природной среды в литосфере, гидросфере, биосфере, газы как минеральное сырье и горючие ископаемые в осадочных образованиях, газовая составляющая пород, вод и воздушных масс как индикатор физико-химических и механических процессов, газы и их дериваты как прямой признак поисков залежей полезных ископаемых. Выполненные на высоком научном уровне газо-геохимические исследования позволили установить закономерности изменения химического и изотопного состава углеводородных газов в зависимости от геолого- геохимических факторов, по-новому рассмотреть формирование нефтяных и газоконденсатных месторождений, разработать геохимические критерии выделения зон преимущественного нефте- и газонакопления в нефтегазоносных бассейнах, в том числе в Южно-Каспийской впадине. Комплексное изучение природных газов земной коры, гидросферы и приповерхностной атмосферы позволили изучить формирование газовых режимов различных регионов альпийского геосинклинального пояса, разработать модель и дать количественную оценку эволюции природных газов, экспериментально оценить интенсивность современного углеводородного дыхания недр и предложить газо-геохимические методы поисков и исследований нефтяных и газоконденсатных месторождений нефтегазоносных районов Азербайджана и Каспийского моря. Впервые совместно со специалистами Института океанологии РАН был предложен новый способ изучения газов наземной гидросферы. В течение многих десятилетий газы морей и океанов изучались с помощью обычных батометров, различных конструкций. Новым методом предусматривался отбор герметичных проб воды и донных осадков, что значительно повысило детальность и точность проводимых исследований. Этот метод был опробован в Тихом, Индийском океанах, Каспийском, Черном и Охотском морях. Разработан комплекс аппаратуры (ЛПГ-2, ЛПГ-3, ЛПГ-4 и др.) для отбора газовых проб в водах наземной гидросферы, в придонных водах и донных осадках, которые широко используются при морских экспедиционных работах. Каспийское море остается единственным бассейном, в пределах замкнутой акватории которого детально изучены химический состав и закономерности распределения концентраций воднорастворенных углеводородных газов в зависимости от геологического строения морского дна и нефтегазоносности недр. Исследование грязевых вулканов на суше и в мире, особенности извержений и продуктов их деятельности дали возможность рассмотреть это явление как результат необратимой эволюции земной коры, обусловившей в кайнозойскую эру Земли новую форму развития осадочной толщи — грязевого вулканизма, связанного с высоким накоплением углеводородов (нефти и газа) в недрах и увеличением частоты повторяемости тектонических фаз.

Азербайджан обладает значительными ресурсами углеводородных газов. В пределах Южно-Каспийской впадины открыты газоконденсатные залежи «Гарадаг», «Галмас», «Зыря», «Бахар», «Джануб». Среди них особое место занимает гигантское газоконденсатное месторождение «Шахдениз», открытое в последние годы благодаря новой нефтяной стратегии президента республики Гейдара Алиева. В Институте геологии Национальной академии наук Азербайджана в течение полувека проводятся планомерные исследования природных газов Азербайджана. В представленных работах природные газы рассмотрены как один из трех компонентов природной среды в литосфере, гидросфере, биосфере, газы как минеральное сырье и горючие ископаемые в осадочных образованиях, газовая составляющая пород, вод и воздушных масс как индикатор физико-химических и механических процессов, газы и их дериваты как прямой признак поисков залежей полезных ископаемых. Выполненные на высоком научном уровне газо-геохимические исследования позволили установить закономерности изменения химического и изотопного состава углеводородных газов в зависимости от геолого- геохимических факторов, по-новому рассмотреть формирование нефтяных и газоконденсатных месторождений, разработать геохимические критерии выделения зон преимущественного нефте- и газонакопления в нефтегазоносных бассейнах, в том числе в Южно-Каспийской впадине. Комплексное изучение природных газов земной коры, гидросферы и приповерхностной атмосферы позволили изучить формирование газовых режимов различных регионов альпийского геосинклинального пояса, разработать модель и дать количественную оценку эволюции природных газов, экспериментально оценить интенсивность современного углеводородного дыхания недр и предложить газо-геохимические методы поисков и исследований нефтяных и газоконденсатных месторождений нефтегазоносных районов Азербайджана и Каспийского моря. Впервые совместно со специалистами Института океанологии РАН был предложен новый способ изучения газов наземной гидросферы. В течение многих десятилетий газы морей и океанов изучались с помощью обычных батометров, различных конструкций. Новым методом предусматривался отбор герметичных проб воды и донных осадков, что значительно повысило детальность и точность проводимых исследований. Этот метод был опробован в Тихом, Индийском океанах, Каспийском, Черном и Охотском морях. Разработан комплекс аппаратуры (ЛПГ-2, ЛПГ-3, ЛПГ-4 и др.) для отбора газовых проб в водах наземной гидросферы, в придонных водах и донных осадках, которые широко используются при морских экспедиционных работах. Каспийское море остается единственным бассейном, в пределах замкнутой акватории которого детально изучены химический состав и закономерности распределения концентраций воднорастворенных углеводородных газов в зависимости от геологического строения морского дна и нефтегазоносности недр. Исследование грязевых вулканов на суше и в мире, особенности извержений и продуктов их деятельности дали возможность рассмотреть это явление как результат необратимой эволюции земной коры, обусловившей в кайнозойскую эру Земли новую форму развития осадочной толщи — грязевого вулканизма, связанного с высоким накоплением углеводородов (нефти и газа) в недрах и увеличением частоты повторяемости тектонических фаз. Планы правительства штата Вирджиния начать бурение нефтяных скважин на своем континентальном шельфе может негативно отразиться на обеспечении безопасности США. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такой вывод содержится в новом докладе Пентагона.

Планы правительства штата Вирджиния начать бурение нефтяных скважин на своем континентальном шельфе может негативно отразиться на обеспечении безопасности США. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такой вывод содержится в новом докладе Пентагона. Встреча с

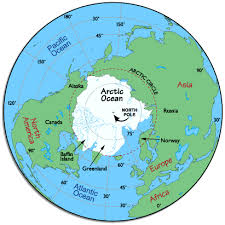

Встреча с  Арктика – это огромное покрытое льдом пространство, чья площадь достигает 14 миллионов квадратных километров. Однако, приглядевшись к ее недрам, пять прибрежных стран в последние стали годы совершенно иначе воспринимать полярный регион: для них Арктика – это прежде всего гигантское хранилище минеральных ресурсов.

Арктика – это огромное покрытое льдом пространство, чья площадь достигает 14 миллионов квадратных километров. Однако, приглядевшись к ее недрам, пять прибрежных стран в последние стали годы совершенно иначе воспринимать полярный регион: для них Арктика – это прежде всего гигантское хранилище минеральных ресурсов. Китай будет расширять арктические экспедиции и исследования. Неразведанные нефтегазовые ресурсы Арктики — ресурсы глобальные, а не региональные, заявил государственный руководитель полярных исследований страны.- Нам необходимо наращивать научные исследования и экспедиции, чтобы больше узнать о Северном Ледовитом океане и глобальных изменениях климата, — сказал Ку Танчжоу (Qu Tanzhou), директор китайского Управления Арктики и Антарктики, в интервью «China Daily». — В этом отношении Китай отстаёт от некоторых стран.

Китай будет расширять арктические экспедиции и исследования. Неразведанные нефтегазовые ресурсы Арктики — ресурсы глобальные, а не региональные, заявил государственный руководитель полярных исследований страны.- Нам необходимо наращивать научные исследования и экспедиции, чтобы больше узнать о Северном Ледовитом океане и глобальных изменениях климата, — сказал Ку Танчжоу (Qu Tanzhou), директор китайского Управления Арктики и Антарктики, в интервью «China Daily». — В этом отношении Китай отстаёт от некоторых стран. Новая линия напряжения в отношениях между Канадой и Россией появились в среду, после того, как российский президент Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности сказал, что Россия должна быть готова защищать свои интересы в Арктике.

Новая линия напряжения в отношениях между Канадой и Россией появились в среду, после того, как российский президент Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности сказал, что Россия должна быть готова защищать свои интересы в Арктике. Бразилия это последняя в мире крупная и неисследованная нефтяная кладовая. Она также пример того, как меняется соотношение сил в мировой нефтедобыче. В 2007 году, спустя десять лет после того, как правительство Бразилии открыло свою нефтедобывающую отрасль для иностранных инвестиций, государственная нефтяная компания Petrobras нашла одну из богатейших «нефтяных жил» за многие десятилетия. Воодушевленные редкой на сегодня возможностью для ведения разведки и освоения западные компании, такие как Chevron, Total, и BP, радостно выстроились в очередь, готовые вложить свои инвестиции.

Бразилия это последняя в мире крупная и неисследованная нефтяная кладовая. Она также пример того, как меняется соотношение сил в мировой нефтедобыче. В 2007 году, спустя десять лет после того, как правительство Бразилии открыло свою нефтедобывающую отрасль для иностранных инвестиций, государственная нефтяная компания Petrobras нашла одну из богатейших «нефтяных жил» за многие десятилетия. Воодушевленные редкой на сегодня возможностью для ведения разведки и освоения западные компании, такие как Chevron, Total, и BP, радостно выстроились в очередь, готовые вложить свои инвестиции..jpg) Практически одновременно в открытом доступе появились два аналитических доклада, предрекающие скорый спад добычи нефти и, в итоге, взлет цен на нее.

Практически одновременно в открытом доступе появились два аналитических доклада, предрекающие скорый спад добычи нефти и, в итоге, взлет цен на нее.