В течение последнего года Туркмения последовательно реализует план по диверсификации маршрутов поставок своего главного экспортного товара – природного газа – за рубеж. Если раньше едва ли не единственным рынком его сбыта была Россия, то теперь наиболее перспективными руководство республики считает другие направления. На повестке дня – увеличение экспорта газа в Китай и Иран, присоединение к «Набукко», который тем самым может получить столь необходимую ему ресурсную базу, а также труднореализуемый пока план строительства газопровода через Афганистан и Пакистан в Индию. Среди зарубежных игроков наиболее активен в Туркмении Китай, который вскоре вполне может сменить Россию в качестве эксклюзивного покупателя туркменского газа.

В течение последнего года Туркмения последовательно реализует план по диверсификации маршрутов поставок своего главного экспортного товара – природного газа – за рубеж. Если раньше едва ли не единственным рынком его сбыта была Россия, то теперь наиболее перспективными руководство республики считает другие направления. На повестке дня – увеличение экспорта газа в Китай и Иран, присоединение к «Набукко», который тем самым может получить столь необходимую ему ресурсную базу, а также труднореализуемый пока план строительства газопровода через Афганистан и Пакистан в Индию. Среди зарубежных игроков наиболее активен в Туркмении Китай, который вскоре вполне может сменить Россию в качестве эксклюзивного покупателя туркменского газа.

В начале июня Туркмения самостоятельно приступила к строительству газопровода «Восток-Запад», который должен связать перспективные газовые месторождения на востоке страны с центральными и прикаспийскими районами. Первоначально его планировала строить Россия, но разногласия по деталям проекта и общее ухудшение российско-туркменских отношений после замораживания в апреле 2009 г. поставок газа привели к тому, что Туркмения решила строить газопровод самостоятельно. По словам президента Г. Бердымухамедова, республика намерена строить газопровод самостоятельно и на свои средства, источник которых в условиях значительного дефицита бюджета неясен. По мнению аналитиков, скорее всего, это будут зарубежные кредиты, которые Туркмении предоставят нефтегазовые компании США или финансовые учреждения КНР.

Интрига заключается в том, куда пойдет газ после завершения строительства трубы. На восточном побережья Каспия он сам по себе никому не нужен. В соответствии с первоначальными планами, газ должен был поставляться России по Прикаспийскому газопроводу мощностью 30 млрд. кубометров в год, договоренность о строительстве которого была достигнута между Россией, Казахстаном и Туркменией еще в 2007 г. Однако к строительству газопровода так и не приступили, а конъюнктура на газовых рынках Европы и СНГ в настоящее время складывается так, что России дополнительные объемы туркменского газа не нужны. После аварии на газопроводе «Средняя-Азия-Центр-4» в апреле 2009 г. поставки туркменского газа почти на год были заморожены, так как в связи с общим понижением спроса и цен в странах ЕС его закупка стала для России невыгодной. «Газпром» настойчиво предлагал Туркмении снизить цену или объемы закупаемого газа, однако руководство республики настаивало на соблюдении прежних условий контракта.

Газовый конфликт между Россией и Туркменией был частично урегулирован во время визита президента РФ Д. Медведева в Ашхабад, состоявшегося в декабре 2009 г. Стороны договорились о том, что Россия возобновит закупку туркменского газа в объеме до 30 млрд. кубометров в год по европейским ценам начиная с января 2010 г. Поставки действительно возобновились, но прежних объемов туркменского газа, достигавших в предыдущие годы 32-40 млрд. кубометров, «Газпром» закупать не планирует. В 2010 г. у Туркмении планируется купить всего около 10 млрд. кубометров, а это более чем в 4 раза меньше, чем в 2008 г. При этом планируемые объемы закупок газа у Казахстана остались на прежнем уровне или даже немного возросли. Тем самым Россия явно сместила акценты в своих газовых отношениях со странами Центральной Азии с Туркменистана на Казахстан и Узбекистан. Для Туркмении же такое неожиданное изменение внешнеэкономической конъюнктуры в 2009 г., по оценкам аналитиков, обернулось потерей 7-10 млрд. дол. доходов бюджета, что составляет около 1/4 ее годового ВВП.

В этой ситуации руководство республики стало еще более активно проводить политику по диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, начатую еще при первом президенте независимой Туркмении С. Ниязове. В декабре 2009 г. была введена в строй первая очередь трансазиатского газопровода Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай мощностью 13 млрд. кубометров в год, на открытии которой присутствовали главы всех четырех государств. К 2013 г. ее мощность планируется увеличить до 40 млрд. кубометров. С 13 до 20 млрд. кубометров в год планируется расширить пропускную способность нефтепровода в Иран. В течение 2010 г. Россия, Китай и Иран закупят почти равные объемы туркменского газа (примерно по 10 млрд. кубометров), что означает потерю РФ статуса основного покупателя внешнеэкономического партнера республики в газовой сфере. С увеличением же мощности трансазиатского газопровода главным покупателем туркменского газа с большой долей вероятности станет Китай.

В течение последних лет КНР последовательно осуществляла стратегию по привязке к себе основных производителей нефти и газа на территории Центральной Азии. Туркмении, которая обладает первыми в регионе и четвертыми в мире запасами природного газа, в этой стратегии отводится особая роль. Интересы двух стран совпали в том, что Туркмении нужны были огромные инвестиции для освоения новых газовых месторождений, Китай же располагал избыточной денежной массой, которой искал подходящее применение. Еще в 2007 году Туркмения предоставила китайской компании CNPC лицензию на разведку и добычу газа на договорной территории Багтыярлык, расположенной на правом берегу Амударьи. В июне прошлого года Китай выделил Туркмении кредит в размере 5 млрд. дол. на освоение крупнейшего в мире месторождения газа Южный Иолотань, оценка запасов которого недавно была повышена с 4-14 до 16 трлн. кубометров. В прошлом году китайская CNPC вместе с южнокорейскими LG и Hyundai, а также Petrofac Emirates из ОАЭ приступила к разработке этого месторождения. Общая стоимость контрактов на разработку этого месторождения составляет 9,7 млрд. дол.

Тем самым Китай стал единственной страной, которой Туркмения предоставила доступ к разработке своих газовых ресурсов на суше. Однако только этим китайско-туркменское газовое сотрудничество не ограничилось. В ходе закрытых переговоров, состоявшихся в начале июля между президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым и членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Хэ Гоцяном во время его недавнего визита в Ашхабад, стороны не только подтвердили планы по увеличению пропускной способности трансазиатского газопровода с 13 до 40 млрд. кубометров в год, но и обсуждали возможность по увеличению мощности трубопровода до 60 млрд. кубометров, из которых 50 млрд. составит квота собственно Туркмении. По оценкам аналитиков, это сделает КНР почти эксклюзивным покупателем туркменского газа, поскольку весь газовый экспорт республики до кризиса составлял около 50 млрд. куб. м.

Впрочем, ориентация на китайский рынок имеет свои минусы. Поскольку разработка месторождений и строительство газопроводов ведется за счет выделенных КНР кредитов, поставки газа в восточном направлении осуществляются по минимальным ценам. Если «Газпром» закупает туркменский газ по 190 дол. за 1 тыс. кубометров, а Иран – по 170 дол., то Китай – всего по 120 дол. Поэтому компенсировать падение доходов на российском направлении Туркмения может только за счет значительного увеличения объема поставок в КНР, а случится это еще не скоро. Во-вторых, односторонняя ориентация на внешнеэкономические связи с КНР, компании которого помимо нефтегазового сектора все более активно присутствуют в телекоммуникационной, химической, легкой и строительной отраслях туркменской экономики, по оценкам аналитиков, в скором будущем может иметь политические последствия, так как связанное китайскими кредитами руководство республики будет лишено поля для маневра.

Поэтому Туркмения всячески пытается нарастить экспорт и по другим направлениям. Весной этого года управляющий директор Национальной газовой компании Ирана Джавад Оджи заявил о планах увеличить импорт газа из Туркмении с нынешних 32 млн. до 40 млн. кубометров газа в сутки. В ходе недавнего визита Г. Бердымухамедова в Индию вновь обсуждалась старая идея строительства газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия (TAPI), которая в связи с крайней нестабильностью на территории Афганистана и Пакистана пока имеет мало шансов на реализацию. На повестке дня остается и присоединение Туркмении к «Набукко», для поставок по которому и может быть использован строящийся газопровод «Восток-Запад». Главным препятствием для присоединения Туркмении к «Набукко» сейчас является строительство транскаспийского газопровода, требующее согласия Ирана и Азербайджана. Однако в принципе эта проблема не является неразрешимой, а дипломатические усилия США и ЕС в Ашхабаде и Баку свидетельствуют, что ведется активный поиск путей ее решения. Шансы на присоединение Туркмении к «Набукко» увеличивает и то, что Россия пока не собирается строить Прикаспийский газопровод. По информации «Коммерсанта», ссылающегося на неназванный источник в «Газпроме», компания отказалась от этого проекта, поскольку окупаемость инвестиций при неясных перспективах сбыта остается под вопросом.

Новая газовая геополитика Туркменистана постепенно ведет к ее переориентации на другие центры силы, которые с течением времени будут становиться все более влиятельными, заменяя собой Россию. Как следствие, республика, официально провозгласившая в качестве своей внешнеполитической доктрины политику постоянного нейтралитета и не участвующая ни в одном постсоветском интеграционном объединении, кроме аморфного СНГ, будет все быстрее покидать общее некогда пространство бывшего СССР, становясь участником других политических и экономических систем. Александр ШУСТОВ

Источник: Фонд стратегической культуры

Соединенные Штаты уходят с постсоветского пространства; Европейский Союз безуспешно борется за то, чтобы его на этом пространстве воспринимали всерьез. Что же, Россия может свободно усиливать свое влияние в странах, находящихся у ее границ? Не совсем так, ибо ситуация в этом регионе намного сложнее.

Соединенные Штаты уходят с постсоветского пространства; Европейский Союз безуспешно борется за то, чтобы его на этом пространстве воспринимали всерьез. Что же, Россия может свободно усиливать свое влияние в странах, находящихся у ее границ? Не совсем так, ибо ситуация в этом регионе намного сложнее. Конкуренция между двумя перспективными направлениями поставок газа в Европу из Евразии — российским проектом «Южный поток» и европейским проектом NABUCCO — входит в решающую и несколько нервную фазу.

Конкуренция между двумя перспективными направлениями поставок газа в Европу из Евразии — российским проектом «Южный поток» и европейским проектом NABUCCO — входит в решающую и несколько нервную фазу. Неожиданное сообщение немецкого энергоконцерна RWE о приглашении в российско-итальянский проект по строительству газопровода South Stream («Южный поток») взбудоражило газовый рынок. Если немцы согласятся с предложением «Газпрома», то конкурирующий проект Nabucco будет ослаблен, не скрывают цели этого предложения в правительстве России. Впрочем, в Евросоюзе пока не видят угрозы распада Nabucco. Этот шаг в конечном итоге может привести к объединению двух конкурирующих проектов.

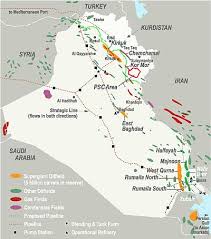

Неожиданное сообщение немецкого энергоконцерна RWE о приглашении в российско-итальянский проект по строительству газопровода South Stream («Южный поток») взбудоражило газовый рынок. Если немцы согласятся с предложением «Газпрома», то конкурирующий проект Nabucco будет ослаблен, не скрывают цели этого предложения в правительстве России. Впрочем, в Евросоюзе пока не видят угрозы распада Nabucco. Этот шаг в конечном итоге может привести к объединению двух конкурирующих проектов. Правительство курдской автономии Северного Ирака (Иракского Курдистана) планирует открыть еще несколько перспективных газовых месторождений и продавать «голубое топливо» в Европу через территорию Турции. Как сообщает турецкая газета «Таквим», президент автономии Масуд Барзани предложил руководству Турции в ходе своего последнего визита в Анкару импортировать газ из северного Ирака по цене намного ниже азербайджанского и российского — в пределах $150 за 1 тысячу кубометров.

Правительство курдской автономии Северного Ирака (Иракского Курдистана) планирует открыть еще несколько перспективных газовых месторождений и продавать «голубое топливо» в Европу через территорию Турции. Как сообщает турецкая газета «Таквим», президент автономии Масуд Барзани предложил руководству Турции в ходе своего последнего визита в Анкару импортировать газ из северного Ирака по цене намного ниже азербайджанского и российского — в пределах $150 за 1 тысячу кубометров. Недавно в Баку прошел азербайджано-сирийский саммит, посвященный вопросам сотрудничества двух стран в различных сферах экономики. Сирийскую делегацию возглавлял лично президент этой страны Башар Асад. Одна из самых обсуждаемых тем была связана с сотрудничеством Баку и Дамаска в энергетической сфере. Сирия изъявила желание покупать азербайджанский природный газ, на что Баку дал принципиальное согласие. Речь шла о небольших объемов поставок газа для Сирии и Иордании, в размере 1,2 млрд кубометров в год в течение 25 лет.

Недавно в Баку прошел азербайджано-сирийский саммит, посвященный вопросам сотрудничества двух стран в различных сферах экономики. Сирийскую делегацию возглавлял лично президент этой страны Башар Асад. Одна из самых обсуждаемых тем была связана с сотрудничеством Баку и Дамаска в энергетической сфере. Сирия изъявила желание покупать азербайджанский природный газ, на что Баку дал принципиальное согласие. Речь шла о небольших объемов поставок газа для Сирии и Иордании, в размере 1,2 млрд кубометров в год в течение 25 лет. Природный газ как феномен проходит через трансформационную стадию. Появление сланцевого газа, сжиженного природного газа с подводных месторождений и новый имидж «зеленого» (а ранее «голубого») топлива — все это приносит на мировые рынки газа новые возможности его применения, новое внимание и даже новые споры. Но самый влиятельный в мире игрок на этом поле — не Россия (первое место в мире по производству газа) и не США (второе — по его потреблению), а Китай. Пекин в гораздо большей степени зависит от нефти и угля, зато на мировом газовом рынке он смог проявить себя как самый активный и гибкий игрок.

Природный газ как феномен проходит через трансформационную стадию. Появление сланцевого газа, сжиженного природного газа с подводных месторождений и новый имидж «зеленого» (а ранее «голубого») топлива — все это приносит на мировые рынки газа новые возможности его применения, новое внимание и даже новые споры. Но самый влиятельный в мире игрок на этом поле — не Россия (первое место в мире по производству газа) и не США (второе — по его потреблению), а Китай. Пекин в гораздо большей степени зависит от нефти и угля, зато на мировом газовом рынке он смог проявить себя как самый активный и гибкий игрок. Роль и место Грузии в нынешнем геополитическом раскладе, во многом обусловлены теми корректировками, которые произошли в кавказской политике США и ведущих европейских государств. Исследования этой проблемы показывают, что в настоящее время позиции США и ведущих европейских государств во многом совпадают, хотя это верно только в ближней перспективе, и во многом различны, принимая во внимание среднесрочный период в будущем. В данном случае, было бы ошибочным утверждать, что цели и приемы в региональной политике США и Европы совпали или стали совпадать. Оба мировых центра силы имеют различные целевые задачи и интересы, и подозревать, что их цели совпали, было бы ошибочным. Что касается Кавказа, то в этом регионе, только две державы обладают некими операционными возможностями, и только они могут выдвигать какие-либо инициативы и обеспечивать безопасность региона, исходя из своих представлений о безопасности.

Роль и место Грузии в нынешнем геополитическом раскладе, во многом обусловлены теми корректировками, которые произошли в кавказской политике США и ведущих европейских государств. Исследования этой проблемы показывают, что в настоящее время позиции США и ведущих европейских государств во многом совпадают, хотя это верно только в ближней перспективе, и во многом различны, принимая во внимание среднесрочный период в будущем. В данном случае, было бы ошибочным утверждать, что цели и приемы в региональной политике США и Европы совпали или стали совпадать. Оба мировых центра силы имеют различные целевые задачи и интересы, и подозревать, что их цели совпали, было бы ошибочным. Что касается Кавказа, то в этом регионе, только две державы обладают некими операционными возможностями, и только они могут выдвигать какие-либо инициативы и обеспечивать безопасность региона, исходя из своих представлений о безопасности. Неожиданный однодневный визит исполнительного директора

Неожиданный однодневный визит исполнительного директора  ИА REGNUM: Зачем официальному Баку понадобилось сейчас, когда переговоры по Нагорному Карабаху входят в столь важную стадию, одалживать Минску 200 миллионов долларов, рискуя испортить отношения с Москвой, где, по мнению многих, находятся едва не все ключи от решения армяно-азербайджанского конфликта?

ИА REGNUM: Зачем официальному Баку понадобилось сейчас, когда переговоры по Нагорному Карабаху входят в столь важную стадию, одалживать Минску 200 миллионов долларов, рискуя испортить отношения с Москвой, где, по мнению многих, находятся едва не все ключи от решения армяно-азербайджанского конфликта?