Часть 1.

Часть 1.

Запад будет делить остатки российского наследства.

И народ, и руководство России (как, впрочем и других зависимых компрадорских стран) пребывают в сонной счастливой уверенности, что «история закончилась», что мировой расклад сил, сложившийся в последние годы — будет сохраняться вечно. Именно это кредо, даже если оно чётко не сформулировано, позволяет нынешней российской правящей «элите» спокойно и беззаботно наслаждаться всеми благами нефтяной трубы, не допуская и и тени беспокойства о том, что трубу ведь могут придти и отобрать

Но это — кругозор дождевого червя, не способного осознать мир далее той кучки земли, в которой он роется.

Мир продолжает развиваться и противоречий в нем отнюдь не убавляется. И войны всегда были основным методом решения этих противоречий. В том числе и мировые войны, которые, когда глобальные мировые противоречия подходили к критической точке, сотрясали мир, на самом деле, во все времена.

Вспомним в этой связи не только Гитлера и кайзера Вильгельма, но и Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона… Затишье, которое последние несколько десятилетий пережила Европа (и только она) уже кончилось в начале 90-х. Войны возвращаются. Возвращается и Царица войн — Мировая Война за передел мира. И что ждет те страны, которые не смогут найти свое место в новом мировом раскладе — прекрасно показывает пример Югославии.

Между тем человечество мало изменилось за последнее время.

Более того — серьёзные политики и серьёзные эксперты серьёзных стран рассматривают этот сценарий как вполне вероятный, и не привлекая внимания СМИ, готовятся к нему.

Итак, давайте взглянем на политическую карту мира в ее динамике. Мы увидим, что примерно через каждые двадцать — двадцать пять лет она кардинально меняется. Так было на протяжении всего девятнадцатого и совершенно четко — всего двадцатого веков.

Большой передел1918 года.

Затем передел 1939-1948-го, затем «распад колониальной системы», начавшийся в 1961-м, последняя перекройка границ во всемирном масштабе произошла в 1991-м.

Скоро с тех пор пройдет очередные двадцать лет.

И если те законы исторического развития — не очень понятные нам, но, несомненно, имеющие место быть — что действовали на протяжении последних двух столетий, продолжают действовать и сейчас, если конец истории, который обещал нам Френсис Фукуяма, всё-таки не наступил — то, очевидно, вскоре нам предстоит новый передел.

При желании можно считать, что он уже потихоньку начался.

Попытаться понять, произойдет ли этот передел в действительности, будет он происходить мирными или военными средствами — может ли для политолога быть задачи более актуальной и привлекательной? Если коротко: ждёт ли нас в ближайшее время Новая Большая Война?

На эту тему мы беседуем с известным московским журналистом-международником Михаилом Черновым, руководителем Интернет-версии газеты РБК-daily, редактором международного отдела журнала «РБК».

* * *

Михаил Чернов: Я хочу немного уточнить. В 1991-м году произошло кардинальное изменение политической карты. Но передела мира не было. Фундаментально мир продолжал строиться на тех же принципах, по тем же законам. которые были выработаны ведущими мировыми игроками, главными державами-победительницами после Второй Мировой войны.

А.Ш.: Выработанный Державами-победительницам, включая в их число Советский Союз?

Михаил Чернов: Безусловно, включая Советский Союз.

Мир уже тогда строился по англо-саксонским лекалам, Советскому Союзу в нём отводилась далеко не первая роль, но все равно, Советский Союз был одной из основополагающих частей этого Нового Мира.

В 1991-м году Советского Союза не стало, и настала та самая новая политическая реальность, о которой всё время говорили в Соединённых Штатах, что старые отношения в мире необходимо перестраивать.

А.Ш.: О том, кто и что стоит за этими изменениями, писали уже тысячи экспертов, но до сих пор так и не ясно, произошли ли они самопроизвольно, в силу «хода вещей», или же были ли тщательно спланированы — в качестве основных виновников называли и соединенные Штаты, и старые европейские элиты, и «всемирный еврейский заговор»…

Михаил Чернов: Но это не важно. Важно то, что существует сейчас.

А та ситуация, которая сложилась на сегодняшний момент, во многом напоминает ситуацию между двумя мировыми войнами. Суть этой ситуация в том, что мировые противоречия нарастают, причём эти противоречия носят объективный экономический характер. Это не результат субъективного умысла отдельных лиц или групп лиц или государств.

Суть этих противоречий в том, что…

А.Ш.: Экономическую ситуацию дезбалансирует то, что старая система мирового баланса сил и действовавшего де-факто международного права ушла, а новая не создана.

Михаил Чернов: Да. Но главное в том, что несколько основных экономик мира — экономика Объединенной Европы, новой Европы с лидирующей ролью Франции и Германии, и экономика Японии, оказались на пороге коллапса.

Экономики выросли, — и уперлись в тупик в плане своего развития. Есть огромная экономика, огромная людская масса, огромный капитал — и они уперлись в отсутствие ресурсов, причём в полное отсутствие ресурсов.

Если мы посмотрим по основным ресурсным параметрам, то увидим, что у объединённой Европы: нет урана, а уран необходим для развития ядерной энергетики. Нет газа, который будет играть в будущем ведущую роль, потому, что Европа переходит на газ, нет нефти. Нефть и газ Европа получает из России и с Ближнего Востока, который известно кем контролируется — Соединёнными Штатами, ну, ещё из Северной Африки, Алжира, но это в недостаточных количествах.

Но чтобы экономика нормально функционировала и была независима, а Германия и Франция, европейские элиты, несмотря на то, что сейчас Европа ориентируется на США, будут искать этой независимости, чтобы реализовывать своё видение, и быть свободными в принятии решений. Соответственно, перед ними стает вопрос поиска ресурсов.

То же касается Японии. По иронии судьбы, на японских островах нет вообще ничего.

А.Ш.: Эта ситуация возникла не сегодня — но до сей поры никакой атомной и даже просто войны не наблюдалось. Что-то изменилось или изменится в ближайшие годы?

Михаил Чернов: Недавно произошло знаковое событие: впервые самый высокопоставленный чиновник Евросоюза — Хавьер Солана заявил о том, что между ЕС и РФ существуют антагонистические, неразрешимые противоречия.

Этот затяжной кризис — результат того, что Европа и Япония уперлись в эту нехватку ресурсов. Плюс изменились мировые политические расклады.

У США, в отличие от Европы, нет никаких проблем с ресурсами. Но США переживают сейчас тяжелейший кризис: экономический, политический и кризис видения собственного будущего — после ухода с мировой арены СССР Штаты попытались захапать слишком много.

В целом Западу, включая сюда и Японию — необходимы ресурсы. Чтобы обезопасить себя, обеспечить устойчивое развитие, эти страны должны контролировать месторасположения ресурсов в Средней Азии и на территории России и пути транспортировки их до потребителя.

А эти пути тоже проходят через территорию России и через Кавказский коридор — Азербайджан, Грузия и российский Северный Кавказ, уже существующий нефтепровод Баку-Джейхан.

И европейское наступление неизбежно развернётся на этом направлении.

Особенно важен регион Средней Азии и Каспийский регион: Россия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан.

Там имеется и газ, и нефть, и самый важный ресурс — уран представлен в Центральной Азии в изобилии, большие месторождения расположены и в бывшей Совестной Средней Азии, они активно разрабатывались во времена СССР, и в Афганистане, там они еще не разрабатываются — так что война в Афганистане велась далеко не случайно.

Среднеазиатские ресурсы находятся в пределах досягаемости для Западной Европы, российские ресурсы Дальнего Востока — для Японии. Раскладка этого региона по ресурсам такая: газ: Россия, Казахстан и Туркменистан; уран — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан; нефть — Россия, Казахстан, Азербайджан.

Чтобы обеспечить себе устойчивое развитие, Европе необходимо также взять под свой военный контроль и пути доставки этих ресурсов.

То есть: Бассейн Каспийского Моря, южная часть Европейской России, Волго-Донской канал, связующая артерия между Черным, Азовским и Каспийским морями и Закавказье — Грузия, Армения и Азербайджан.

То есть мы очертили сейчас европейский театр будущих военных действий.

Что касается более сложного Юго-Азиатского региона, то там такая ситуация: Бог полностью обделил Японию ресурсами, огромная экономика пребывает в полной зависимости от импорта, в первую очередь из стран Персидского Залива, то есть теперь — от США, нефть залегает в Желтом море, в спорных районах с Китаем, Кореей, Вьетнамом, в общем, всеми основными государствами Юго-Восточной Азии.

Геополитическая ирония заключатся в том, что ресурсная зона начинается на южных островах Курильской гряды, находящихся ныне в РФ. На Курильских островах — металлы, на Сахалине — нефть и газ, районы Российской Восточной Сибири — Южная Якутия — уран, нефть и газ. Эти регионы, российская территория — наиболее близкий и, по сути, единственный источник, из которого Япония может получать необходимые ресурсы, и на часть этой территории — Курильские острова и Сахалин — Япония исторически претендует.

Что касается Японии, то это ее единственная возможность…

А.Ш.: Но ведь эта ситуация возникла не сейчас, описанная выше зависимость существовала всегда — тем не менее, о войне речь не шла.

Михаил Чернов: Появилось несколько новых факторов.

Первое: Европа взяла курс на объединение. Ведущие европейские экономики объединились в единое целое, произошло и политическое объединение, в первую очередь франко-германский союз. То есть это уже не та Европа, которая была несколько лет назад. И, несмотря на то, что ЕС входит в тесный военно-политический союз с Соединенными Штатами, он активно защищает именно свои политико-экономические интересы.

То же самое касается и Японии. Япония является союзником США, и эта страна демонстрировала на протяжении второй половины двадцатого века потрясающую динамику, однако продолжающаяся в Японии затяжная рецессия — результат того, что страна упёрлась в потолок своего экономического развития, она не может без наличия свободного, неконтролируемого другими силами непосредственного выхода к природным ресурсам. Япония зависима от России, от ситуации в Юго-Восточной Азии, от военной обстановки в странах Мусульманского Востока

А.Ш.: Но что изменилось относительно Японии? Ни новых союзов, ни радикальных политических изменений там не наблюдается.

Михаил Чернов: Изменились мировые политические расклады. Так картина, которую мы набросали, неполна без главного геополитического игрока — Соединенных Штатов Америки.

Повторюсь, США сейчас переживают тяжелейший кризис: экономический, политический и кризис видения собственного будущего.

После ухода СССР с мировой арены США попытались захапать слишком много и, как всегда они это делали, решить свои экономические проблемы за счет остальных стран мира. В США нет никаких проблем с ресурсами, им необходим сейчас «новый План Маршалла» — вытащить свою экономику из системного кризиса за счет остальных стран, в том числе и путём жёстких военных решений.

Многие страны, особенно те, кто подобно США, вели войны вдали от своей территории, именно через войну решали свои экономические проблемы, реконструкции своих предприятий и т.д.

Послевоенный план экономической помощи Европе, «план Маршалла» стал мощным двигателем для американского экономического развития. Война является катастрофой для тех людей, которые живут на территории боевых действий, для тех. кто погиб или был ранен на войне.

Но для США и для их союзницы Великобритании война — традиционный способ решения своих экономических проблем.

Часть 2.

Часть 2.

Попытка российской правящей элиты стать частью Запада провалилась

А.Ш.: Но сейчас война уже другая. Если раньше та же Америка могла спокойно отсидеться за барьером Атлантического и Тихого океанов, и даже такая водная преграда, как пролив Ла-Манш, как показала вторая мировая война, представлял собой практически непреодолимую преграду для сухопутного вторжения. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Настал век ядерного оружия, баллистических ракет, век десантных операций, которые могут проводиться за тысячи километров от родной территории, в конце концов — век терроризма, с доставкой того же ядерного оружия к месту взрыва в чемоданчике — делает ситуацию принципиально иной.

Михаил Чернов: Тем не менее, до сих пор существуют силы, которые в войне заинтересованы.

Перечисленные факторы не являются катастрофичными, а у Америки к тому же имеется иллюзия собственной безопасности: российский ядерный потенциал продолжает деградировать, и, кроме того, сейчас американцы разрабатывают принципиально новые технологии противоракетной обороны.

Те ракеты, что сейчас развертывают в Польше и Чехии — эта вершина айсберга и самая неинтересная его часть. Основная часть противоракетной обороны будет работать на совершенно иных принципах

А.Ш.: Что имеется в виду?

Михаил Чернов: В нескольких американских лабораториях, крупнейшая из них находится на Аляске, создаются системы, которые позволяют создавать в районе запуска баллистических ракет противника электромагнитные поля, которые будут уничтожать ракету на старте, разрушая не ее саму, но систему управления.

Эти и прочие находящиеся в завершающей стадии разработки системы будут использованы для уничтожения остатков российского ядерного потенциала и перехвата российских баллистических ракет, которых и так становится все меньше и меньше.

А.Ш.: А вообще, зачем Западу именно воевать с Россией? Ведь есть и иные способы достижения контроля над территорией. Сейчас Россия проводит максимально дружественную Западу политику, российская элита мечтает встроиться в западную систему, в западную элиту, единственно, чего хочет российское руководство — продавать свои ресурсы Западу на выгодных условиях.

Михаил Чернов: Проблема в том, что российскую элиту западный клуб не принял в свой состав на равных. Точнее — вообще не принял.

Соответственно, вопрос вхождения в западную элиту снят с повестки дня, в клуб людей, принимающих решения, российская элита включена не была.

Изменились и настроения общества.

В результате Россия требует для себя более важного места, чем то, что ей готовы предоставить.

Но главное даже не это. Даже прозападная, пронатовская элита в России Запад не устраивает. Нужен непосредственный контроль.

Давайте в этом ключе мы посмотрим на политику США последнего времени. В Ираке был полностью прозападный, проамериканский Садам Хусейн. В конце 80-х, вовремя ирано-иракской войны он тесно координировал свою политику с Соединенными Штатами, и ему прощался и геноцид курдов, и всё остальное. Когда Америке понадобилась война и была выбрана война в Ираке — Хусейн превратился во врага номер один.

Был вполне проамериканский Шеварнадзе в Грузии — но все равно, его заменили на ещё более проамериканского Саакашвили.

Для полного контроля войска должны непосредственно контролировать соответствующие регионы.

А.Ш.: Тем не менее, между перечисленными режимами и российским режимом имеется существенная разница.

Хусейн проводил антиизраильскую политику, поддерживал арабский терроризм, был тоталитарным диктатором, со всеми малосимпатичными особенностями таких режимов, к тому же при нем ситуация в Ираке была далека от стабильности: шла война с курдами, шиитские волнения.

Шеварднадзе также не смог ни добиться полной стабильности в Грузии, ни решить стоящие перед страной проблемы — Абхазия, Южная Осетия, экономика. Поэтому режиму Шеварднадзе существовала мощная оппозиция — и приход к власти Саакашвили есть скорее результат давления этой оппозиции и народного недовольства, американцы лишь поддержали уже существующие силы.

В России ситуация иная: режим Путина-Медведева, как представляется, полностью контролирует ситуацию, никакой достойной внимания оппозиции не существует, нет никаких очагов напряженности и волнений, отношения и с еврейской общиной внутри России и с Израилем отличные.

Михаил Чернов: Но устойчивость режима и то, прозападный он или нет — не имеет значения. Важно, чтобы солдат в натовском камуфляже стоял в определённых точках, которые мы уже перечисляли.

И я сильно сомневаюсь, что любой человек, вынесенный в России на вершину власти, вне зависимости от того, какую именно группировку он представляет, на это согласится. А если и согласится — долго он у власти в России не продержится.

А.Ш.: Среди экспертов имеется такое мнение, что, как минимум, часть российской правящей элиты осознают имеющиеся противоречия в отношениях с Западом и абсолютно не хотят с ним конфликта — то есть в ключевых для Запада вопросах готовы выполнить абсолютно все требования, которые к ним будут предъявлены.

Есть и такой вариант: если Россия сама вступит в НАТО, если российская оборонная система станет частью оборонной системы Запада, если российская экономика будет полностью подконтрольна западным экономическим институтам, если Россия полностью станет частью Запада, как стали после Второй Мировой Войны Япония и Германия. Ведь между этими странами основной частью Западного мира тоже существовали до Войны системные противоречия, подобные описанным Вами в отношения России. Но сейчас они — интегральная часть Запада. Почему Россия не может пойти по этому пути?

Пожертвовав окончательно остатками статуса сверхдержавы, и частью, может быть, своего суверенитета, но стать взамен этого интегральной частью Западного Мира? Тогда у Запада не будет никаких причин воевать с Россией.

Михаил Чернов: Попытка российской правящей элиты стать интегральной частью Запада уже провалилась, мы говорили об этом. Находящиеся у власти в России люди понимают, что по тем схемам, по которым они хотели бы войти в западный мир — войти туда не получиться, а по другим схемам их существование не предусмотрено.

Но в России есть довольна старая имперская традиция, традиция государственности. И российское государство, это стоголовое чудище, которое давит и своих и чужих и вообще всех, кого попало, постепенно начинает просыпаться, рождается нечто молодое и новое. Это архетип российского общества и российского сознания. И никакой правитель, пусть он даже самый прозападный, ничего против этого сделать не сможет.

Логика развития России — это логика циклического сжимания и расширения, и остановить это никак нельзя, никакими, в том числе и военными способами.

А.Ш.: А что ждет еврейский народ и государство Израиль в этом раскладе?

Михаил Чернов: В мире мало что изменилось. Евреи по прежнему удобны для западных элит, чтобы свалить на них все беды человечества. При современной политике руководства Израиля, стране уготована роль разменной карты в игре за чужие, прежде всего американские интересы.

Сначала уломают ударить по ядерным объектам Ирана, обещая всемерную поддержку, а потом сделают Израиль виноватым в своей собственной войне, заставят отдать еврейские святыни и основать палестинскую автономию в Галилее.

Евреев и мусульман утопят в крови бессмысленной войны.

Если Израиль не научится проводить самостоятельную политику, не начнет играть самостоятельную роль на мировой политической сцене, если не вспомнит, что само государство было основано как жёсткий идеологический проект — судьба его в разгорающемся мировом пожаре будет печальна.

А.Ш.: Какова роль мирового ислама и, в частности, арабского мира в этом сценарии?

Михаил Чернов: В сценарии большой войны роль ислама как минимум двояка.

Во-первых, это роль пушечного мяса. Мусульмане активны, и эту активность будут использовать все враждующие стороны. Американцы натаскали радикальных мусульман против СССР в Афганской войне. Сейчас моджахеды натасканы для войны по всему миру и способны к акциям террора против гражданского населения, так и к диверсионно-партизанской войне. Руками мусульман и от имени полумифических группировок самые разные силы будут решать свои собственные военные и пропагандистские задачи. Мусульман натаскивают и для того, чтобы держать в узде Израиль.

Во-вторых, сама территория исламских государств будет полем большой войны. Это и Кавказско-Каспийский регион и Средняя Азия и Западные районы Китая и Ближний Восток, и Южная Азия и Северная Африка.

Но, несмотря на всю эту мясорубку, война сделает свое дело, и ислам выйдет из нее и более окрепшим и более единым. Поскольку у ислама, в отличие от Израиля, есть свой геополитический проект. Есть четкое видение своих интересов, и есть желание их отстаивать, умирать и убивать за них.

Все это, увы, напрочь отсутствует у большей части населения Израиля.

Беседовал Авраам Шмулевич

http://www.apn.ru/publications/article20442.htm

Пример месторождения Barnett доказал, что добывать сланцевый газ вполне реально, но в последнее время компании нацелились на сланцевые формирования, которые могут дать ещё гораздо больше газа.

Пример месторождения Barnett доказал, что добывать сланцевый газ вполне реально, но в последнее время компании нацелились на сланцевые формирования, которые могут дать ещё гораздо больше газа. Часть 1.

Часть 1. Часть 2.

Часть 2.

Вопрос о том — бурить ли скважины в прибрежных водах в поиске новых нефтяных месторождений, активно обсуждается в ходе президентской кампании в США. Оба кандидата — сенатор-демократ Барак Обама и сенатор-республиканец Джон Маккейн — активно отстаивают свои взгляды на то, что надлежит сделать для снижения растущих цен на бензин.

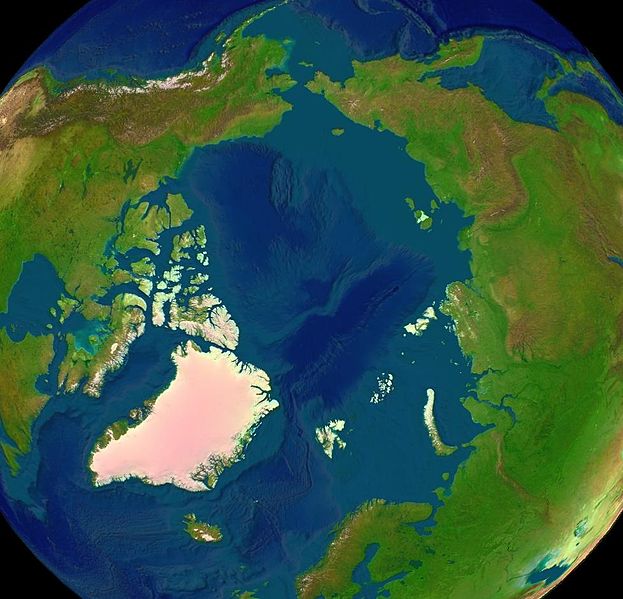

Вопрос о том — бурить ли скважины в прибрежных водах в поиске новых нефтяных месторождений, активно обсуждается в ходе президентской кампании в США. Оба кандидата — сенатор-демократ Барак Обама и сенатор-республиканец Джон Маккейн — активно отстаивают свои взгляды на то, что надлежит сделать для снижения растущих цен на бензин. Россия агрессивно предъявляет претензии на большой кусок спорной арктической территории, стремясь захватить контроль над богатым нефтью и газом регионом.

Россия агрессивно предъявляет претензии на большой кусок спорной арктической территории, стремясь захватить контроль над богатым нефтью и газом регионом. Панические настроения охватили многих отечественных политиков и бизнесменов. О грядущем истощении ресурсов углеводородов уже заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев. А вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун подсчитал: в ближайшие 20 лет необходимо инвестировать в нефтедобывающую отрасль 1 трлн долларов только с целью поддержки существующего уровня добычи. Не исключено, что Россия повторяет путь других мировых поставщиков нефти, которые за короткий срок из экспортеров превратились в импортеров черного золота. Впрочем, при умелом подходе даже такие перемены — отнюдь не смертный приговор для экономики, — пишет для РБК Александр Зотин.

Панические настроения охватили многих отечественных политиков и бизнесменов. О грядущем истощении ресурсов углеводородов уже заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев. А вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун подсчитал: в ближайшие 20 лет необходимо инвестировать в нефтедобывающую отрасль 1 трлн долларов только с целью поддержки существующего уровня добычи. Не исключено, что Россия повторяет путь других мировых поставщиков нефти, которые за короткий срок из экспортеров превратились в импортеров черного золота. Впрочем, при умелом подходе даже такие перемены — отнюдь не смертный приговор для экономики, — пишет для РБК Александр Зотин.